和柄の美しさで特別な日の食卓を彩る、オモテワシケース

はじめに

日本の伝統文様である和柄は、私たちの生活に欠かせない存在です。着物や風呂敷、茶碗などに施された和柄は、日本人ならではの美意識と感性を表現しています。中でも、特別な日である「ハレの日」に和柄を取り入れることは、その日の意味を深め、大切な人へ心を伝える素敵な方法です。

「ハレの日」とは、日常とは異なる特別な日のことを指します。お正月や節句、結婚式などの祝い事がその代表例です。これらの日には、普段とは違う装いや料理で、特別な時間を過ごします。そこに和柄を取り入れることで、日本の美しい伝統を感じながら、大切な人と喜びを分かち合うことができるのです。

そんな「ハレの日」に欠かせないのが、おもてなしの心を込めた料理です。例えば、お正月のおせち料理は、長寿や豊作を願う意味が込められた、美しく味わい深い料理です。このようなおせち料理を、和柄をあしらった器に盛り付けることで、見た目にも華やかになり、特別な日の雰囲気を演出してくれます。

今回は、そんな和柄と和食を結びつける商品をご紹介します。それが、オモテワシケースという和柄のおかずカップです。オモテワシケースは、伝統的な手法で丁寧に作られた和紙と、モダンなデザインの和柄が融合した、新しいスタイルのおかずカップです。

特別な日に、大切な人へ心を伝える、そのためにオモテワシケースは生まれました。和柄の持つ意味と、和食の美しさを組み合わせることで、「ハレの日」のおもてなしをさらに豊かにしてくれます。

おせち料理のような伝統的な料理から、現代風のアレンジを加えた創作料理まで、オモテワシケースは様々な和食を引き立ててくれるでしょう。

このように、オモテワシケースは、日本の伝統である和柄と和食の魅力を引き出し、特別な日の食卓を彩る、まさに最適のアイテムなのです。なお、本記事は和柄をあしらうおかずカップ、オモテワシケースのPRを含みます。

和柄の歴史と発展

和柄の起源は、古く奈良時代まで遡ります。当時、日本では中国から伝わった文様が主流でしたが、次第に日本独自の文様が生み出されるようになりました。

平安時代になると、貴族の間で日本らしい文様が定着し、美しい装飾品や衣服に用いられるようになります。

鎌倉時代から室町時代にかけては、武家文化の影響を受けた力強い文様が発展しました。また、茶道の普及とともに、茶道具にも和柄が用いられるようになります。

江戸時代に入ると、庶民文化が花開き、和柄は身近なものとなりました。着物や小物類に、様々な和柄が使われるようになり、デザインも洗練されていきます。加えて、浮世絵などの版画技術の発達により、和柄の大衆化が進みました。

明治時代以降は、西洋文化の影響を受けながらも、和柄は日本の伝統美として守り継がれてきました。現代では、和柄は着物だけでなく、ファッションアイテムやインテリア、雑貨など、様々な分野で活用されています。伝統的な文様を現代風にアレンジした、新しいスタイルの和柄も人気です。

このように、和柄は長い歴史の中で、時代とともに変化し、発展してきました。平安時代の貴族文化に始まり、武家文化、茶道、庶民文化など、様々な文化の影響を受けながら、日本人の美意識を反映してきたのです。そして現代に至るまで、和柄は日本の伝統美として大切に受け継がれ、私たちの生活に根付いています。

和柄は、単なる装飾ではなく、日本の歴史と文化を物語る大切な要素なのです。その美しさと奥深さは、日本人の心に深く根付いており、これからも大切にしていきたい伝統なのです。

和柄に込められた意味と願い

和柄は単なる装飾ではなく、一つ一つの模様に意味が込められています。その多くは、自然をモチーフにしたものや、縁起の良い象徴的な模様です。先人たちは、これらの模様に、幸福や長寿、子孫繁栄などの願いを託してきました。

例えば、「青海波」は、穏やかな海の波を表現した模様です。波が絶え間なく続く様子から、「永遠」や「平和」の象徴とされています。また、「七宝」は、仏教で説かれる七つの宝物をモチーフにした幾何学模様です。円が連なる形状から、「円満」や「調和」の意味が込められています。

「矢絣」は、矢羽根を斜めに組み合わせた模様で、「矢」が負けず嫌いで真っ直ぐ飛ぶことから、「勇敢」や「忠実」の象徴とされてきました。結婚式の着物にもよく用いられ、夫婦の強い絆を表現しています。

季節を表す和柄もあります。「桜」は春、「紅葉」は秋を表し、季節の移ろいと美しさを表現しています。これらの模様は、自然への敬意と、四季折々の美しさを大切にする日本人の心を反映しているのです。

動物をモチーフにした和柄にも、様々な意味が込められています。「鶴」は長寿と平和の象徴、「亀」は長寿と幸運の象徴とされています。これらの動物は、めでたい席で使われる器物の装飾にも用いられ、家族の健康と幸せを願う気持ちが込められています。

このように、和柄は、自然や動物、幾何学模様など、様々なモチーフから生まれています。そして、それぞれの模様には、先人たちの願いや思いが込められているのです。和柄を通して、私たちは日本人の美意識や価値観に触れることができるのです。

和柄のおかずカップ「オモテワシケース」には、こうした和柄の意味と願いが込められています。「小梅」、「麻の葉」、「浮雲」、「市松」といった和柄を通して、家族の健康と幸せ、子孫繁栄などの願いを、食卓に運ぶことができるのです。

和柄は、日本の文化と歴史を物語る大切な要素であり、私たちの暮らしに深く根付いています。その美しさと意味を理解し、大切にすることで、日本人の心を次の世代につないでいくことができるのではないでしょうか。

和食と和柄の関係性

和食と和柄は、密接に関わり合っています。和食は、季節の食材を活かし、自然の美しさを表現する料理です。そして、その美しさを引き立てるのが、和柄をあしらった器なのです。

和食を盛り付ける際、器の選び方が重要になってきます。料理の色合いや味わいに合わせて、器の色や形、模様を選ぶことで、料理をより美しく引き立てることができるのです。

特に、季節の行事食には、和柄の器が欠かせません。例えば、春の「ひな祭り」には、ちらし寿司や菱餅など、桃の節句にちなんだ料理が並びます。これらの料理を、桜や梅の模様が描かれた器に盛り付けることで、春らしい華やかさを演出できます。

また、秋の「月見」には、月見団子やススキなどを供えます。これらを、秋の七草をモチーフにした器に盛り付けることで、秋の風情を感じることができるでしょう。

冬の「おせち料理」は、正月三が日に食べる伝統的な料理です。おせち料理には、えび、数の子、黒豆など、縁起の良い食材が使われます。これらの料理を、松竹梅や鶴亀の模様が描かれた重箱に詰めることで、めでたさを表現します。

このように、和食と和柄は切っても切り離せない関係にあるのです。季節感や行事にあわせた器を選ぶことで、料理がより一層引き立ち、食卓が華やかになります。

さらに、器は料理を引き立てるだけでなく、食べる人の心までも豊かにしてくれます。和柄の器を見ることで、季節の移ろいや日本の文化に思いを馳せることができます。

また、器は料理を盛り付ける際の「見立て」にも使われます。「見立て」とは、自然の風景や物語などを料理の盛り付けで表現することです。和柄の器を使うことで、より豊かな表現ができるようになるのです。

このように、和食と和柄は、互いに影響し合い、日本の食文化を形作っています。オモテワシケースのような和柄のおかずカップを使うことで、この伝統を現代に継承し、和食のおもてなしの心を伝えることができるでしょう。

和柄のおかずカップ、オモテワシケースの特徴と魅力

オモテワシケースは、和柄と和食を結びつける、新しいスタイルのおかずカップです。その特徴は、伝統模様のすかし和紙としっかりしたフィルムを重ね合わせた、美しく繊細でおしゃれなデザインにあります。

オモテワシケースに使用されているすかし和紙の和柄は、土佐和紙の伝統的な技法である「落水技法」を用いて作られています。落水技法とは、高い位置から水を落として和紙に模様をつける技法のことです。この技法により、偶然と必然が織りなす唯一無二で独特の表情が生まれます。

すかし和紙とフィルムを貼り合わせることで、手触りが優しいすかし和紙と、上品な和色を施した厚みのあるフィルムを組み合わせた、新しい素材が誕生しました。この素材を使用することで、オモテワシケースは、和紙の風合いとフィルムの利便性を兼ね備えた、使いやすいおかずカップになっています。

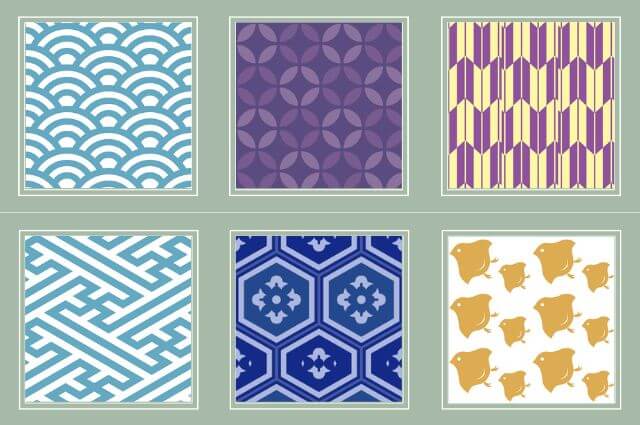

オモテワシケースのデザインには、「小梅」、「市松」、「麻の葉」、「浮雲」の4種類の和柄が用いられています。これらの和柄は、日本の伝統的な文様の中から厳選されたもので、それぞれに深い意味が込められています。

「小梅」は、梅の花を繊細にデザイン化したもので、清楚で上品な印象を与えます。古来より、梅は困難に負けない強さと、春の訪れを告げる吉祥の象徴とされてきました。

「市松」は、白と黒の正方形を交互に配置した幾何学模様で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。この模様は、永遠に途切れることのない縁起の良い模様とされ、祝いの席にふさわしい柄とされてきました。

「麻の葉」は、麻の葉を六角形に抽象化したデザインで、古くから子供の健やかな成長を願う意味が込められてきました。麻の成長が非常に早いことから、このような意味合いが付けられたと言われています。

「浮雲」は、ゆったりと流れる雲をイメージしたデザインで、自然の美しさと移ろいを表現しています。雲は、古来より吉祥のシンボルとされ、幸福が訪れることを象徴すると考えられてきました。

これらの和柄は、伝統的な意味合いを大切にしながらも、モダンにアレンジされているのが特徴です。オモテワシケースに用いられている色合いも、伝統的な和色を基調としながら、現代の食卓に合うように工夫されています。淡い色合いのものから、深みのある色合いのものまで、料理や季節に合わせて選ぶことができます。

オモテワシケースは、高級仕出し弁当やおせちの仕切りなど、おもてなしの場面で活躍します。和食だけでなく、洋食やデザートにも合わせやすいのが特徴です。伝統的な和柄が、モダンな食卓を彩り、新しい食のスタイルを提案します。

オモテワシケースは、伝統と革新が融合した、まさに日本の美意識を体現するアイテムです。すかし和紙の優しい手触りと和柄の意味合いを、現代の食卓に運ぶことで、私たちの暮らしをより豊かにしてくれるでしょう。

オモテワシケースの使用シーン

オモテワシケースは、その美しいデザインと機能性から、様々な場面で活躍します。特に、大切なゲストをもてなす特別な日には、欠かせないアイテムと言えるでしょう。

まず、オモテワシケースは、お正月のおせち料理に最適です。おせち料理は、一年の始まりを祝う特別な料理で、美しく盛り付けられることが重要視されます。オモテワシケースを使えば、料理の美しさを引き立てながら、和柄の意味合いを添えることができます。

例えば、「小梅」の柄を使えば、一年の始まりに相応しい、清楚で品のある雰囲気を演出できるでしょう。

次に、季節の行事食にもオモテワシケースは大活躍します。春の桃の節句には、ちらし寿司や菱餅など、春らしいメニューが並びます。「麻の葉」の柄を使えば、子供の健やかな成長を願う気持ちを表現できます。また、秋の月見の宴では、「浮雲」の柄を使って、秋の夜空を思わせる演出ができるでしょう。

オモテワシケースは、家族の大切な記念日にも活用できます。誕生日会や結婚記念日など、特別な日のディナーを演出するのに最適です。オモテワシケースを使って、お料理を美しく盛り付ければ、いつもの食卓が一瞬で特別な空間に変わります。大切な家族との時間を、より思い出に残る素敵なひと時にしてくれるでしょう。

また、オモテワシケースは、ホームパーティーやおもてなしの席でも重宝します。オモテワシケースは、しっかりしたフィルムを使用しているため、型崩れしづらいのが特徴です。そのため、ゲストが手に持って取り分けても、中身がこぼれることが少なく、安心して使うことができます。この機能性は、ホームパーティーなどの場面で特に役立ちます。

さらに、オモテワシケースは、和食だけでなく、洋食やデザートにも合わせやすいので、様々なメニューに対応できます。おしゃれな和柄のオモテワシケースを使えば、料理の見栄えがグッと良くなり、ゲストに喜んでもらえること間違いなしです。

加えて、オモテワシケースは、毎日の食卓にも彩りを添えてくれます。特別な日だけでなく、日常の食事を豊かにしてくれるのもオモテワシケースの魅力です。和柄を眺めながら食事をすれば、日本の美意識を感じつつ、食卓の会話も弾むかもしれません。

このように、オモテワシケースは、特別な日から日常まで、様々なシーンで活躍するアイテムです。その美しさと機能性は、使う人の創造力次第で、無限の可能性を秘めています。オモテワシケースを取り入れることで、食卓が豊かになり、大切な人とのひと時がより思い出深いものになるでしょう。

おわりに

オモテワシケースは、日本の伝統美と現代のライフスタイルを見事に融合させた、今までにないおかずカップです。職人の技が光る美しい和柄と、使い勝手の良い機能性を兼ね備えたオモテワシケースは、和食文化を現代に伝える上で欠かせないアイテムと言えるでしょう。

オモテワシケースに使用されている和柄は、「小梅」、「市松」、「麻の葉」、「浮雲」の4種類。それぞれの柄には、古来より受け継がれてきた深い意味が込められています。これらの和柄を通して、私たちは日本の美意識や価値観に触れることができるのです。

また、オモテワシケースは、その機能性の高さから、様々な場面で活躍します。お正月のおせち料理、季節の行事食、大切な記念日、ホームパーティーなど、特別な日のおもてなしに欠かせない存在です。しっかりしたフィルムを使用しているため、型崩れしづらく、ゲストが取り分けやすいのも大きな魅力です。

さらに、オモテワシケースは、和食だけでなく、洋食やデザートとも相性抜群。和柄の美しさが、料理の魅力を引き立て、食卓を華やかに彩ってくれます。毎日の食事に取り入れることで、日常に彩りと潤いを添えることができるでしょう。

オモテワシケースは、日本の伝統美を現代に伝える架け橋となるアイテムです。和柄に込められた意味を知り、その美しさを食卓で楽しむことで、私たちは日本の文化や価値観を再発見できるかもしれません。

ハレの日の食卓に、オモテワシケースを取り入れてみてはいかがでしょうか。その美しさと機能性に、きっと満足していただけるはずです。オモテワシケースで、大切な人とのひと時を、より豊かで思い出深いものにしてください。

日本の伝統美を守り、次の世代につないでいく。それが、オモテワシケースの役割であり、私たちに課せられた使命なのかもしれません。オモテワシケースを通して、和の美を味わい、日本の文化の奥深さを感じてみてください。きっと、新たな発見と感動が待っているはずです。